О «бесполезном героизме». 210-летие Швейцарского похода А. В. Суворова

«Эпизод, связанный с переходом генералиссимуса Суворова через Альпы... это была важная миссия со стороны российского полководца, которая завершилась успехом», – заявил президент Дмитрий Медведев во время своего визита в Швейцарию, оценивая значение знаменитого похода русской армии. Понять иронию некоторых наших СМИ по поводу заявления президента можно. Не всеми осознаётся, но переход Суворова через Альпы был лишь одним из эпизодов стратегического поражения русско-австрийских войск от французов, приведшего к вытеснению союзников из Швейцарии. Впрочем, излишний педантизм в оценке событий суворовского похода страдает не меньшей односторонностью. Если это и было поражение, то блестящее, за которое, по словам визави Суворова в Швейцарии генерала, а впоследствии маршала Франции, Андрэ Массена, он отдал бы все свои победы. На эти дни приходится 210-я годовщина Швейцарского похода А. В. Суворова. Поход – мероприятие, протяжённое во времени. Приезд президента Медведева и произнесённая им речь были приурочены к началу похода и победного для русских войск сражения за перевал Сен-Готард. Закончился поход 8 октября 1799 года выходом армии к австрийской деревне Кунц. Впрочем, практически каждый день этого похода отмечен знаменательными сражениями либо переходами, стоящими многих сражений. И выделять среди них какую-то одну дату или событие не вполне справедливо.

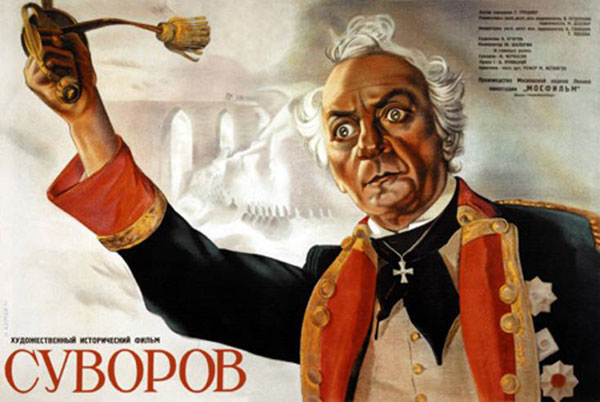

Переход через Альпы прославил Суворова едва ли не больше всех прочих его сражений и побед. Сегодня в Швейцарии и в Северной Италии имя Суворова – вряд ли нечто большее, чем популярный бренд, ещё одна приманка для туристов. Но 210 лет назад, после Итальянского и Швейцарского походов, его слава в Европе была огромна. В Англии чеканили медали с изображением русского полководца, на торжественных обедах пили за его здоровье вслед за тостом в честь короля, а король Сардинский Карл Эммануэль за освобождение Пьемонта даровал Суворову потомственный титул принца и «двоюродного брата» короля. В России импульсивный Павел I, помимо пожалования титула князя Италийского и звания генералиссимуса, повелел войскам и гвардии отдавать Суворову императорские воинские почести и приказал поставить памятник в Санкт-Петербурге. Уже при жизни Суворов стал народным идолом в России – о нём и для него сочинялись оды и стихотворения, он стал героем песен, преданий и анекдотов. Будь Суворов героем XIX века, можно не сомневаться, его хоронили бы всей Россией.

Иногда Швейцарский поход называют героическим и бесполезным, но героизм суворовских войск превышает пользу всей кампании, и это едва ли не в большей степени понимали в те героические суворовско-наполеоновские времена, чем сейчас. «Овеянные славой» – кто теперь произнесёт это всерьёз и о какой войне? Но в ту эпоху всеобщего увлечения древней историей (время классицизма!) красота войны, сражения, позы ценились особенно высоко.

Не стоит лукавить, такие подтверждения русского превосходства и силы важны хотя бы потому, что русские сражались в Альпах с лучшими в Европе солдатами; побеждать французов было, конечно, почётнее, чем бить турок – «варваров», как называл их сам Суворов.

Швейцарский поход в каком-то смысле является эталонным в нашей и без того не бедной военными победами истории. Не потому, что Суворов применил какую-то оригинальную тактику (в этом смысле сражения при Треббии или Нови в Италии были интереснее), но в силу выносливости и стойкости войск. На этом примере воспитывались поколения солдат и офицеров русской армии. Скобелев, в одном из своих приказов приводивший случай, когда Суворов потребовал рыть себе могилу в Альпах из-за неповиновения измождённых солдат, ошибался: этот случай – лишь не имеющее подтверждений предание, однако оно лишний раз демонстрирует, насколько важны были свидетельства героизма, проявленные суворовскими войсками, и много десятилетий спустя.

Величие российской истории, с какой стороны её ни рассматривай, во многом есть следствие нашей военной мощи, чего, словно некоего родового греха, в России почему-то принято слегка стесняться. Именно поэтому Суворов – один из главных русских героев. Военных столкновений с западными – то есть мировыми, державами у нас за всю историю было не так уж много, побед же в них ещё меньше – если отбросить историю, изложенную в школьных учебниках и просто перечислить ведшиеся Россией войны, противников в этих войнах и их результаты. Именно поэтому поход через Альпы для нас так важен. Но что сделало Суворова героем национальным – это то, что он понял дух армии, психологию русского солдата. Это знал и другой наш народный герой Михаил Скобелев, указывавший, что поддержания уставного порядка можно добиваться «хоть бы ценою крови, но без предварительного продолжительного пиления, ненавистного русскому солдату». Каждая армия со своими традициями, солдатскими и офицерскими привычками, психологией, уставами, тактикой и стратегией – явление сугубо национальное, и вряд ли кто-то понимал это более отчетливо, чем Суворов. В сущности, многие из его побед объясняются простой вещью: Суворов не отступал и не допускал сомнений в победе. Генерал Моро, разбитый Суворовым при Кассано, заметил: «Что вы скажете про человека, который уложит всех, ляжет сам, но не даст приказа отступать...». Звучит до странности просто. Как добиться подобного послушания войск – секрет великого полководца, уверенность же в победе – личный гений Суворова.

Народный дух, национальная психология – существуют они или нет? Суворовские победы едва ли не в большей степени, чем что-либо другое, заставляют утвердительно отвечать на этот вопрос. Но есть и обратная связь: изучение своей военной истории, особенно столь ярких её эпизодов, не лучший ли урок патриотического воспитания, о котором так много теперь говорят?

Также по теме

Новые публикации

О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.

О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.  В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.

В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.  Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?

Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?  Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.

Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.  Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».  С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.

С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.