Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др. Нейросеть вместо учителя: станет ли ИИ в образовании помощником или конкурентом?

Светлана Сметанина04.04.2024

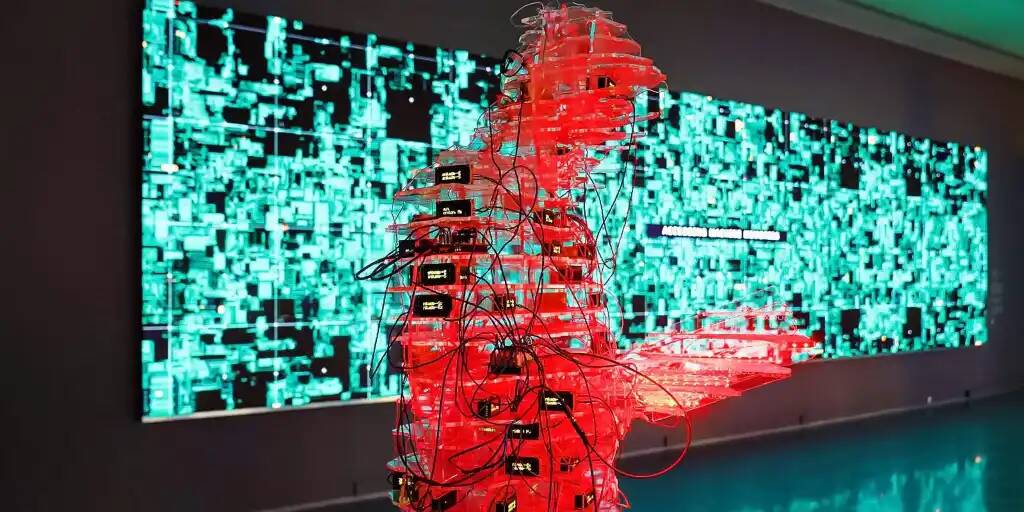

Нейросеть пишет за студентов дипломы, робот-учитель ведёт урок… Готовы ли мы к такому будущему в сфере образования, которое уже на пороге? А главное – готовы ли мы к специалистам, которых будет обучать не человек, а искусственный интеллект? На площадке открывшегося в Москве Международного салона образования ведущие эксперты обсудили проблемы и риски, которые несёт образование с использованием ИИ.

Назад дороги нет

Новость о московском студенте, написавшем свой диплом с помощью нейросети ChatGPT и успешно защитившем его, вызвала переполох. Пресс-служба вуза тогда в своём комментарии заявила, что научное сообщество стоит перед новым вызовом, связанным с применением нейронных сетей и искусственного интеллекта в образовательной деятельности.

Люди как биологический вид столкнулись с серьёзной проблемой, уверена академик Российской академии образования Татьяна Черниговская: «Человечество не готово жить в этой среде – нет юридических законов, не разработаны этические правила – что можно, что нельзя. Но мы будем жить в этом мире. Вариантов повернуть назад нет».

На взгляд учёного, плюсы от использования искусственного интеллекта огромны, но и риски велики: «Будут выпускаться специалисты, обученные не людьми, а машиной. Сегодня мы видим, что генеративный чат написал за студента диплом. А готовы ли мы завтра лечиться у врача, за которого училась нейросеть?». В качестве примера рисков при использовании искусственного интеллекта в образовании Татьяна Черниговская рассказала о недавнем исследовании, проведённом в Институте когнитивных исследований СПбГУ, который она возглавляет. Там речь идёт о том, как мозг реагирует на обучение онлайн и офлайн. Оказалось, что разница есть, и она существенна – здесь очень важна роль обратной связи, пусть даже через экран. А такую эмоциональную обратную связь может дать только человек.

Нейросеть не умеет вдохновлять… пока

«Искусственный интеллект не умеет пользоваться эмоциональным интеллектом, вдохновлять, делиться радостью от процесса познания, проявлять эмпатию, организовывать сообщества. Мы обмениваемся энергией в аудитории, нейросеть этого не умеет. Возможно, что пока», – считает доктор педагогических наук, директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова.

Какие же функции учителя можно смело отдавать искусственному интеллекту? В рамках недавно прошедшего в Санкт-Петербурге Международного образовательного форума провели исследование: были опрошены порядка 1500 человек – школьников и учителей – на предмет того, используют ли они искусственный интеллект в процессе обучения. Положительно ответили 64 % школьников и 24 % учителей. По словам Казаковой, она посетили несколько уроков этих преподавателей. Это оказались учителя иностранного языка, которые используют генеративные чаты для тестирования и в качестве тренажёров для учеников.

Именно направление, при котором искусственный интеллект помогает разрабатывать инструменты для облегчения рутинной работы учителя, например, проверки письменных работ и тестовых заданий, становится более перспективным, считает директор Центра психометрики и измерений в образовании НИУ Высшей школы экономики Ксения Тарасова. «Сегодня есть несколько направлений: обработка графических ответов, генерация заданий, тестирование. Всё больше появляется такого рода сервисов и платформ. Ведутся крупные исследования по следующим темам: оценка грамотности читательской, оценка креативного мышления для начальной школы в полуигровой форме, когда ребёнок не понимает, что его оценивают», – говорит она.

Но нельзя также и забывать о рисках, связанных с оценкой работ с помощью искусственного интеллекта. Главное – это этические нормы. «Никакие сгенерированные инструменты не могут быть использованы без доказательств их надёжности и качеств этого инструмента. В будущем они будут использоваться для предсказательной и рекомендательной возможности искусственного интеллекта – рекомендовать школьникам и студентам образовательные траектории в вузе, определения – сможет ли студент сдать ЕГЭ. Развитие пойдёт в эту сторону», – считает Тарасова.

Кто кем будет управлять?

А вот эксперт в сфере применения искусственного интеллекта Павел Сергоманов предложил не преувеличивать возможности нейросетей. По его словам, искусственный интеллект – это всего лишь метафора большой группы инструментов. Например, разработчики сегодня отсняли более ста уроков учителей, которые увлекательно и интересно подают информацию. И задача нейросети – найти тот паттерн или шаблон, который можно использовать для передачи знаний с помощью искусственного интеллекта.

Исполнительный директор Лаборатории ИИ Сбера Андрей Петровский объяснил, что их задача на данном этапе – выделить набор педагогических приёмов. По его словам, вокруг искусственного интеллекта сегодня слишком много шума, однако «это просто технология и продукт научного прорыва, который не имеет априори положительного или отрицательного качества».

Так допустимо ли сегодня использовать генеративные чаты в процессе обучения? Да, использовать нужно, но в качестве инструмента, считает Татьяна Черниговская: «Умение формулировать свои мысли показывает уровень мышления человека. Для этого достаточно поговорить с ним три минуты. И кто автор работы, сразу будет понятно». Но проблема в том, что при больших масштабах оценок может потребоваться серьёзная лингвистическая экспертиза для определения того, кто истинный автор работы – студент или нейросеть. Пока таких инструментов оценки нет, и это значит, что студенты будут подавать в суд на вузы в случае спорных ситуаций, полагает Черниговская.

Сегодня некоторые российские вузы уже регламентируют использование нейросетей при написании дипломных работ. Елена Казакова считает, что правило здесь должно быть простым: использование искусственного интеллекта разрешено, если это делается открыто и обусловлено задачами работы. Что касается полной замены учителей на искусственный интеллект, то такой опыт уже есть: буквально в марте пришла новость, что в одной из школ Индии появился робот-учитель. Дети довольны: он не кричит, не задаёт вопросы и не даёт домашних заданий. Ценность такого обучения равна нулю, уверена Елена Казакова. «Чем более самостоятельным будет ученик, тем больше гарантии, что не искусственный интеллект будет управлять нами, а мы им», – считает она.

Также по теме

Новые публикации

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».