C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир». Нескучный русский: это не то, что вы подумали

Тамара Скок14.08.2020

Некоторые слова в процессе эволюции языка изменили своё значение так, что сегодня бывает трудно угадать их прежний смысл.

Кто такие, к примеру, порочные мастера? Сейчас это звучит смешно или странно, между тем в старину так называли людей вполне уважаемой военной профессии – специалистов по строительству осадных машин, подкопам и подрыву крепостных стен. Словосочетание происходит, очевидно, от древнерусского названия осадной метательной машины – пОрока (катапульты).

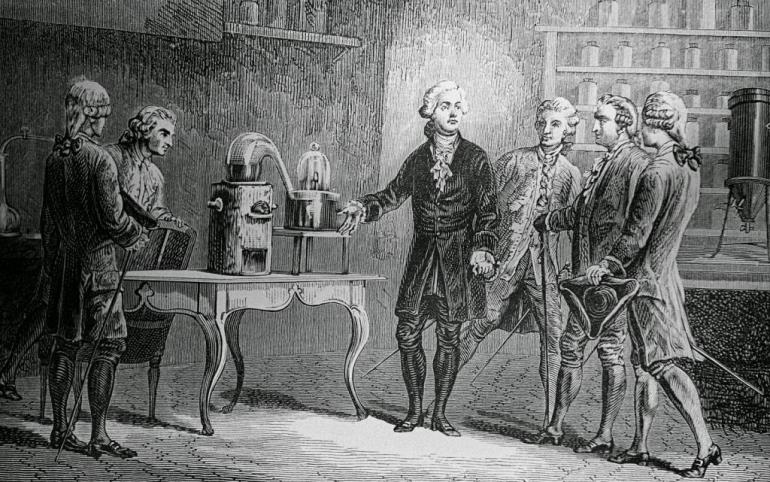

А вот подонками когда-то именовали вовсе не людей с отвратительными замашками, а то, что скапливалось на дне какой-либо ёмкости – осадок. Подтверждение находим в солидном научном труде. «Волфианская экспериментальная физика, с немецкого подлинника на латинском языке сокращенная, с которого на российский язык перевел Михайло Ломоносов, Императорской академии наук член и химии профессор» содержит такое описание опытов: «В воде распущенная сулема ни прозрачности, ни цвету оныя не переменяет. Но как только распущенный на влажном воздухе поташ влит будет, вода, прозрачность потеряв, померанцовый цвет на себя примет. Потом, как прильешь кислую материю, то есть купоросную или селитряную крепкую водку, цвет потеряется, и прозрачность возвратится, и на дне ничего подонков не сядет».

Осадок на дне бутылки с вином – это тоже подонок. Он никуда не годен, выглядит как серо-буро-малиновая взвесь и при взбалтывании портит хороший продукт. Немудрено, что этим словом стали называть гадких людей. Кстати, о гадах.

Слово гад в современном русском языке имеет довольно внушительный ряд нелицеприятных синонимов: зараза, сволочь, паршивец, негодяй, мерзавец… А в «Словаре русского языка XI – XVII вв.» у него среди прочих есть значение «нечистое мерзкое ползающее насекомое, пресмыкающееся, а также коротконогое животное, например мышь: Клопы и тараканы и иные гады бегают». Сегодня мышь гадом вряд ли назовут.

Гайкой в старину называли род шёлковой узорчатой ткани – камки. Сейчас и про камку-то мало кто знает, а про гайку в этом значении и подавно. Но в XVII в. слово было в ходу, поскольку эта иноземная ткань ценилась дорого, и её наличие говорило о богатстве. Так, у невесты из зажиточной семьи приданое включало в том числе «телогрею камчатую гайковую да кружево цветное».

Ещё одно неожиданное значение обнаруживаем у слова домашка. Оказывается, раньше так называли ткань «домашнего дела», сотканную мастерицами на дому. На вопрос «Ты домашку сделала?» можно было получить такой ответ: «Не только сделала, но и продала выгодно!».

Наверняка вы замечали, что многие русские сказки заканчиваются так: «И стали они жить-поживать да добра наживать». Добро здесь означает «богатство, достаток, имущество», и это нам хорошо известно по выражениям типа «У нас всякого добра навалом». Но вот прилагательное добренький в старину обладало таким значением, которое в современной речи утрачено. Примерно пять веков назад добренькими называли людей зажиточных, именитых или принадлежащих к уважаемым семьям: «А посылать с ним детей боярских добреньких по семи человек», «Да с Васюком послали толмача, который добренек псковитянин».

Ещё одно утраченное значение обнаруживаем у слова язык. Восстановить его нам поможет А. С. Пушкин. В стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» есть такие строчки:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

Здесь слово язык употреблено в одном из практически утраченных сегодня значений – «народ», что подтверждается последующим перечислением. Не столь прозрачен смысл словосочетания «во языцех» из библейского выражения Притча во языцех, которое многие воспринимают как «у всех на устах». Это не совсем так, поскольку языци по-церковно-славянски – «народы, племена». Следовательно, иносказательное значение этого фразеологизма – «то, что среди разных народов служит предметом неодобрительных разговоров и насмешек».

Также по теме

Новые публикации

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.  Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.

Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.