C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир». Нескучный русский: сечень, лютень, бокогрей

Тамара Скок04.02.2020

У каждого месяца в народном календаре свой портрет, вот и февраль имеет неповторимые черты. Давно подмечено, что у февраля два друга — метель да вьюга, недаром одно из его старинных названий – снежень. Если зима была бесснежной, февраль это исправит, вьюги да метели под февраль налетели.

Снега выпадает так много, что пропадает наезженный путь, люди бредут и едут наугад, потому и говорят: февраль – кривые дороги. В старину февральские метели заметали целые деревни до самых крыш, за лютые вихри и пронизывающие ветра его прозвали лютнем, сечнем: «Февраль, он крут, Февраль, он лют,/ Ему лишь ветры стих поют./ Сечёт он снегом лица нам,/ Сечёт он зиму пополам», – писал Константин Бальмонт. Однако название сечень связано не только с секущими ветрами и рассечением зимы: в это время начинали сечь, рубить деревья, освобождая место под будущие пашни.

Но, пожалуй, самое оптимистичное прозвище февраля – бокогрей, потому что во второй его половине явно ощущается тепло приближающейся весны. Как верно заметил Игорь Северянин, «февраль к апрелю льнёт фривольно». И у Ивана Бунина то же восприятие последнего месяца зимы:

Ещё и холоден, и сыр

Февральский воздух, но над садом

Уж смотрит небо ясным взглядом,

И молодеет божий мир

Вот и в поговорках это фиксируется: Февраль зиме рога сшибает. Февральский снег весной пахнет.

В середине февраля отмечали так называемые Починки, с которыми напрямую связана пословица «Готовь сани летом, а телегу зимой». Рачительные хозяева принимались за починку ездового и пахотного инвентаря: В Починки дед встаёт чуть свет – чинит сбрую летнюю да соху столетнюю. За Починками следовал Николин день, который нередко сопровождался понижением температуры, осадками и алыми закатами: Никола Студёный на мороз тороват. На Студёного Николу снега навалит гору. Студёный день – шубу снова надень. Никола студёный – волчий сват, маковый закат.

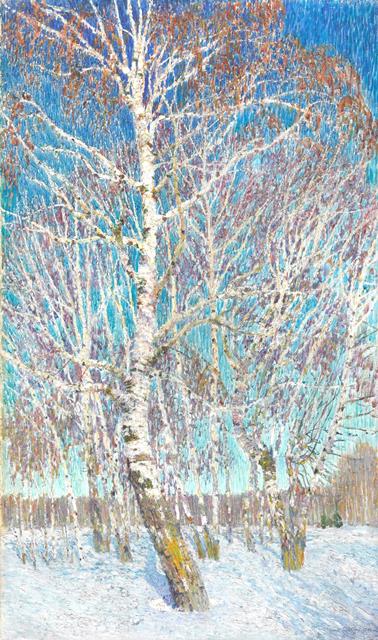

Игорь Грабарь. Февральская лазурь, 1904

Днём солнце делает снег невыносимо ярким, но пока оно не справляется со стужей. Леденящий и слепящий, опасный, безжалостный – таким видит февраль Иосиф Бродский:

В феврале далеко до весны,

ибо там, у него на пределе,

бродит поле такой белизны,

что темнеет в глазах у метели.

И дрожат от ударов дома,

и трепещут, как роща нагая,

над которой бушует зима,

белизной седину настигая

Февраль – это ещё и пора лютого голода, причем не только диких зверей и птиц, но и домашних, и потому во второй половине месяца, когда корма были на исходе, взывали о помощи к Агафье Коровнице, молясь о защите и сохранении домашнего скота.

Агафья в переводе с греческого – добрая, хорошая, благородная, вот и хозяйки нашёптывали на ушко своим коровкам добрые слова, благодарили кормилиц. Но где добро, там и зло, и по одному из поверий, именно на Агафью по деревням бродила Коровья смерть в виде отвратительной старухи. Чтобы её отогнать, надо было в хлеву повесить измазанные дёгтем лапти, дабы их запах заставил непрошеную гостью убраться, а ещё внести в хлев сковородку как символ горячего солнца.

В двадцатых числах февраля отмечался Прохор Весновей. В это время начинали слабеть морозы, вот и в поговорках и пословицах это отразилось: Пришёл Прохор – весна на двор. До Прохора старушка охала: «Ох, студёно!», а пришли Прохор да Влас: «Никак скоро весна у нас!».

Замечательный детский поэт Тимофей Белозёров, у которого есть целая книга зимних стихотворений, в свойственной ему доброй манере подметил характер февраля и написал о нём такое четверостишие:

Ещё снежок по-зимнему искрится,

Ещё всё так же резок скрип саней,

Но с каждым утром песенка синицы

Становится нежнее и длинней

Так что не обязательно плакать, можно просто достать чернил и написать что-нибудь доброе в адрес неповторимого своеобразия февраля, попытаться запечатлеть краски его малиновых закатов или полуденной февральской лазури.

Автор – Тамара Скок, кандидат филологических наук, руководитель проекта «Современный русский»

Также по теме

Новые публикации

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.  Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.

Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.