Ситка. Фото: runyweb.com

Мы привыкли, что Аляска — это где-то далеко. Очень далеко, другой край света – и географически, и исторически. Без малого полтора столетия прошло с тех пор, как над Ново-Архангельском, впоследствии ставшим Ситкой, взвился флаг Северо-Американских Соединённых Штатов. Но есть люди, которые сохраняют добрую память о русском присутствии в Америке.

Отрезанный ломоть? Юридически – безусловно, что бы там ни рассказывали творцы всевозможных конспирологических мифов. А в реальности – что сегодня напоминает о России в той же Ситке? Как изменилась жизнь тех людей, которые в 1867 году перестали быть подданными Российской империи? Какие исторические и цивилизационные тропы ведут из сегодняшней России в самый большой штат США, что – или кто – сегодня связывает их? Именно об этом, а не о юридических тонкостях продажи Аляски шла речь на вечере «Русское наследие Америки», который состоялся недавно в Доме русского зарубежья имени Солженицына. Почётным гостем вечера стал профессор Лоуренс Клиновски-Рокхилл, сотрудник Института полярных исследований имени Роберта Скотта Кембриджского университета и почётный гражданин Магадана.

Почётный гражданин Магадана с Аляски

Без малого тридцать лет назад он, учитель из Солдотны на Аляске, проложил дорогу в Россию – и с тех пор сделал очень многое для того, чтобы существовал своеобразный культурный «мост» через Тихий океан между Россией и Аляской. Организовывал выставки, читал лекции, посвящённые Русскому Северу, проводил семинары, стажировки и обмены студентами между Магаданом и Аляской. «Чтобы сегодняшним гражданам России Аляска не казалась такой же далёкой, как некогда Александру II», – шутит профессор Рокхилл.

За что и удостоен звания почётного гражданина колымской столицы. Очень жалеет о том, что так невелик поток иностранных – да и отечественных туристов – на Колыму. Этот край, по мнению Рокхилла, заслуживает совсем иной судьбы. Большую роль в интересе к России и её истории сыграла его русская супруга. «У нас русская семья», – вполне серьёзно утверждает профессор.

Он считает, что был одним из первых жителей Аляски, которые попали в СССР ещё в годы советской власти. «В 1970-м, через сто с лишним лет после передачи Аляски США, – вспоминает он, – мы прошли на небольшом мотокатере из Сиэтла в Ситку. Сегодня большинство людей просто садится в самолёт: каких-то три часа – и всё. А мы плыли четыре с лишним дня по тем же и так же опасным для жизни водам, которыми плавали русские моряки в XVIII и XIX веках».

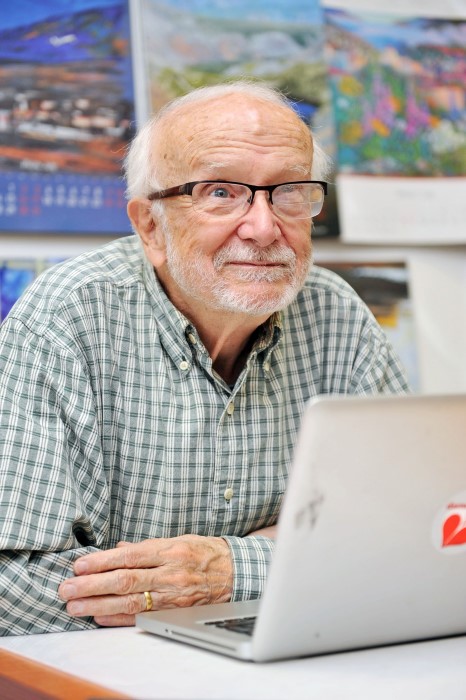

Лоуренс Клиновски-Рокхилл. Фото: hunterpress.ru

Марк Твен написал через несколько месяцев после продажи Аляски: «Америка многим обязана России». Даже в смысле чисто материальном: в Ново-Архангельске существовали к середине XIX века крупный морской порт, новый, за два десятка лет до этого построенный большой собор во имя Михаила Архангела, солидная библиотека, семинария, школы. Многое сохранилось до сих пор – нет на Аляске города, который бы в большей степени сохранил российское культурное наследие, чем Ситка.

И вместе с тем... «В 1970-м казалось иногда, что немногое переменилось в Ситке за сто лет, – рассказывает профессор Рокхилл. – Как и прежде, всё приходилось доставлять только на кораблях или баржах. А вдруг шторм? Не привезти ни молока, ни сыра, ни масла – приходилось делать запасы. Даже несмотря на то, что привозимые по морю продукты стоили значительно дороже, чем на "большой земле". И даже давно утратившие свежесть газеты доставлялись на тех же самых судах – в том числе и газеты двухнедельной давности. Чем это отличалось от того, с чем приходилось иметь дело господину Баранову, русскому "начальнику Аляски"?»

Святитель на месте Ильича

Что ещё отличало Аляску в те российские времена? Огромное и постоянное внимание, которое уделялось образованию, особенно религиозному, – в первую очередь представителей местного населения. На заре существования Русской Америки некоторые промышленники с предубеждением относились к алеутам, иногда они даже увозили алеутских детей в Сибирь, где те обучались грамоте и основам торгового дела. Но уже к 1815 году в Ново-Архангельске появились две школы с двумястами школьников, представителями местных племён.

Памятник святителю Иннокентию (Вениаминову) в Магадане. Фото: foma.ru

«Руководители Русской Америки, – поясняет Рокхилл, – считали очень важным давать образование именно местным жителям, чтобы они со временем заняли ключевые посты в управлении этой территорией. В 1835 году стараниями епископа Иннокентия (архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вениаминов), впоследствии митрополит Московский и Коломенский. – Ред.) в Ново-Архангельске была основана семинария, игравшая роль средней школы. Епископ Иннокентий, чья деятельность является образцом взаимодействия с местным населением, был вообще совершенно выдающейся личностью – священнослужителем по духу, миссионером по призванию. А вдобавок – вдумчивым учёным и просветителем. Он изучал языки местных племён и их традиции, он помог им создать письменность на основе кириллицы. Очень хорошо, что в Магадане – на месте Ильича! – святителю поставлен памятник.

А в 1867 году пришли другие времена. Православных сменили протестанты, которые запрещали аборигенам говорить на родных языках. Более того, разделённость усиливалась: были даже раздельные места в кинотеатрах для местного населения и для «белых» – и сохранялось это вплоть до 40-х годов ХХ века».

Под властью белого человека

Очень показательно, что представители Российско-Американской компании никогда не преследовали местных жителей за то, что они говорили на своём языке. Через много лет, уже в ХХ веке, происходившая из местных индейцев племени тлинкит Элизабет Ператрович (1911–1958), фигура для Аляски поистине легендарная (творец принятого в 1945 году первого в истории США антидискриминационного закона), говорила, что население Аляски, две трети которого составляли местные племена, было хорошо образовано и владело не только своим родным, но и двумя-тремя иностранными языками.

«Элизабет Ператрович, – напоминает профессор Клиновски-Рокхилл, – говорила местным властям: вы называете русских захватчиками. Но мы-то помним, что они никогда не вводили никаких запретов, не захватывали ни наших земель, ни наших вод, они не отбирали наших орудий труда, наших каноэ. А ручьи и реки – поскольку земля была неплодородной – служили для нас своего рода фермами. Это были дни, как писала Элизабет, когда мы были свободными и никогда не испытывали недостатка ни в чём необходимом – до появления так называемого белого человека!»

И жизнь в Ситке стала очень сильно отличаться от той, к которой местная молодёжь привыкла в своих родных селениях. Дома они обучались рыбной ловле, сбору ягод, культуре взаимодействия с природой. Неудивительно, что они с трудом приспосабливались к жизни в больших американских городах, и изъяны её хорошо известны: пьянство, наркомания – всё это, увы, есть среди индейцев и алеутов. Те, что всё же приспособились, стали вождями своих племён.

Элизабет Ператрович. Фото: Vision Maker Media

«Тогда же, в 1970-м, 18 октября, – вспоминает профессор, – мы впервые провели то, что сегодня называется исторической реконструкцией событий 1867 года. Мы восстановили американскую форму – брюки, помню, пришлось делать из бывших шерстяных одеял, так что никакой аляскинский мороз нам был не страшен! Со старинными мушкетами мы – кто-то из местных жителей даже переоделся в русских! – прошли до здания, где происходили события, связанные с передачей Аляски, – там ещё сохранилось шесть пушек с двуглавыми орлами. На флагштоке развевался русский флаг, но в три часа дня раздались залпы, которые и ознаменовали передачу Аляски американцам.

Теперь этот день – День Аляски – отмечается каждый год. Но надо помнить, что это был очень грустный день для тех русских людей, которым пришлось бросить свои дома, лишиться работы и дохода. Это был очень печальный день и для местных жителей: они лишились той заботы, которую они получали от русских людей. Тем не менее присутствие русского наследия на Аляске до сих пор ощущается очень ясно».