C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир». «Без географии мы – нигде»

Светлана Сметанина15.06.2020

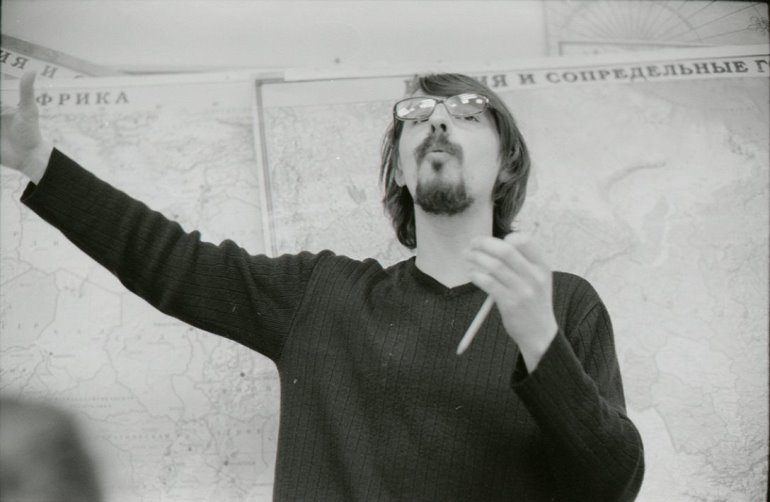

Иван Колечкин – по-настоящему счастливый человек. Он занимается исключительно тем, что ему нравится и интересно. А интересно ему многое – путешествовать по всему миру, писать стихи, песни, придумывать сценарии для теле- и радиопередач. Но главное, что объединяет все эти увлечения, – это география. Преподаватель географии и популяризатор науки, он убеждён, что по большому счёту нет ничего, что не было бы географическим.

Сделать так, чтобы было интересно и тебе, и детям

– Что повлияло на ваш выбор – стать учителем географии? В детстве мечтали о дальних странах?

– Тут всё очень весело. Это же было романтическое начало 90-х годов. У Алексея Игоревича Иващенко – создателя мюзикла «Норд-Ост» – была такая замечательная присказка: если б у меня было несколько жизней, в первой я был бы космонавтом, во второй был бы капитаном дальнего плавания, а в третьей – тем, кем я есть. Думаю, что бы я ни делал, я бы всё равно к этому пришёл.

И тому много причин. Во-первых, я из учительской семьи. Но поначалу я рвался в журналистику, хотел поступать в Литературный институт или в Историко-архивный. Но такие были времена, когда журналистов отстреливали на каждом шагу, а история менялась каждые 15 минут. Папа и мама по очереди сказали: только через мой труп. Я ответил: родители, живите, и пошёл на геофак. И не пожалел ни разу. Геофак МПГУ – это Школа!

И вообще я всегда тяготел к тому, чтобы что-то придумывать и писать, чем я, собственно, и занимаюсь. Так что в этом смысле я человек достаточно счастливый, потому что я профессионально занимаюсь тем, что мне нравится и интересно.

Я занимаюсь, работая в сфере образования, и журналистикой, тележурналистикой, радиожурналистикой, пишу достаточно много и о разных совершенно вещах. Умение работать с информацией и умение эту информацию пропускать через себя – это вообще очень полезный навык. И главную вещь, которую, как мне кажется, я освоил, - это то, что называется сторителлингом. Это умение рассказать историю – то, чему нас, учителей, к сожалению, не учат в педвузах. Вот Андерсен – великий рассказчик – умел из любой бытовой ерунды сделать историю: шведская спичка, оловянный солдатик… Вот точно так же обязан уметь делать каждый учитель, чтобы потом не плакаться: детям ничего не нужно и ничего не интересно. Сделай так, чтоб это было интересно в первую очередь тебе, а потом уже будет интересно детям.

«Учить всегда надо в партнёрстве с мировой культурой»

– А ваш предмет – география – даёт вам какое-то преимущество как педагогу?

– По большому счёту – что такое география? Существуют три базовых области знаний, которые являются человекообразующими. Это история, география и литература. Обычно со мной физики начинают спорить. Ну хорошо, и физика, соглашаюсь я. Снисходительно. Шутка!

А если серьезно, то без истории мы – никогда, без литературы мы – никто, а без географии мы – нигде. Всё, что имеет пространственное распространение – это география. Распространение тех или иных химических элементов, потому что они неодинаково распространены по поверхности земли. На моей памяти защищалась диссертация «География самогоноварения в средней полосе России», что, оказывается, сильно зависит от природных условий: сырьё разное.

Фото: ivankolechkin.ru

Нет ничего, что не было бы географическим, – по большому счёту. И в этом смысле география - широчайший межпредметный полигон. Нет смысла учить один предмет в отрыве от других, а тем более – от жизни. Вот вы вышли на улицу, там идёт дождь. А какой предмет изучает дождь? Физика? Конечно. Математика? Естественно. Литература – однозначно.

Мир не делится на предметы. А почему в школе нужно это делать – проводить рамки и границы? Я не к тому, чтобы предметное обучение отменять – нет, конечно же. Но можно учить предметному содержанию в межпредметной плоскости через решение задач. И я этим занимаюсь в рамках написания достаточно большой линейки задачников по географии. Хотя, если присмотреться: по географии ли?..

Учить всегда надо в партнёрстве с мировой культурой – это моё «железобетонное» мнение. Что такое знание? Знание рождается там, где факт сталкивается с эмоцией. Я с ужасом понимаю, что из современных учебников дети не понимают, кто такой Коперник, кто такой Джордано Бруно, кто такой Галилей. Потому что это просто некий факт и тире между датами. А нас учили в такой, может, не вполне справедливой атеистической парадигме, когда вся эта троица вписывалась в конфликт религии и науки. Неважно, насколько это в деталях справедливо, но возникала драматургия и эмоция рождалась. Так, что – на всю жизнь! А детали уже во взрослом возрасте откорректировались. Но осталась суть: история развития представлений человека о Вселенной.

Эмоция рождается там, где человека цепляют за живое. Как Глеб Жеглов говорил: с человеком нужно говорить о том, что ему интересно. А как с этого интересного выйти на то, что мне нужно, это уже мастерство рассказчика. Что такое по большому счёту учительство? Это умение быть пассионарием в какой-то степени. Умение заразить учеников тем, что интересно тебе и вести за собой или предлагать разные пути на выбор. А ученики все совершенно разные – их сорок человек, и они играют в свои игры. И культурных кодов на сегодняшний день практически нет. Значит – надо создавать.

«Штирлиц идёт по коридору…»

– Вы, наверняка, на своём опыте замечаете, что дети меняются. И как сегодня с ними находить общий язык?

– Дети – они всегда дети. И когда ты разговариваешь с детьми как с маленькими взрослыми, а со взрослыми как с большими детьми, то всё получается. Дети, конечно, меняются. Когда я первые десять лет работал, я в какой-то момент объяснения произносил в десятом классе одну и ту же фразу. «Помните, – говорил я детям, – Штирлиц идёт по коридору…». И все улыбались и понимали, о чём я говорю. Но вот в какой-то момент я произнёс эту «волшебную» фразу и понял, что я постарел. Дети этот фильм не смотрели.

Что позволяет научить? Какая-то образная история, какая-то параллель. Мы накладываем новые знания, новый опыт на предыдущий. А если этот опыт у учителя и ученика разный? А он – разный! Часто мы слышим: дети не читают, дети ничего не учат, с ними не о чем говорить. Это неправда. Они читают не меньше – но другое. И слушают. И смотрят.

Разговоры о том, что они «читают не то» – это раздражение от неудач попыток навязать свои интересы ребёнку, а не войти в его зону интересов. Да, это возможно. Учитель как культуртрегер – человек, который создаёт культурные коды – эта задача была всегда. И сегодня, если нет культурного кода, значит, нужно его создать. И сделать так, чтобы детям захотелось в этот культурный код погружаться.

Фото: ivankolechkin.ru

А дети сегодня меняются каждые два года. Потому что технологии развиваются с такой скоростью, что за ними не успевают ни нормы юриспруденции, ни нормы морали, ни тем более дидактика. Но как показывает опыт, вкусно рассказанная история всё равно остаётся таковой. И умение разговаривать с людьми и слышать их. Как говорил мой хороший знакомый Виталий Карагашкин – географ и директор школы: урок – это таинство между учеником и учителем. Где рождается искра? Никто не знает, на самом деле.

«В принципе, я не был только в Антарктиде»

– Цикл телепередач «Уроки географии» на телеканале «Моя планета» родился из ваших уроков?

– Нет, это была идея Русского географического общества и канала «Моя планета». На одном из съездов РГО была произнесена правильная фраза о том, что за 20 лет сформировалось поколение, которое не рассматривает родную страну ни как объект инвестиций, ни как объект туризма. Я к тому времени уже лет 20 работал в школе и продолжал использовать советские учебные фильмы или какие-то западные. Потому что для детей практически ничего не делалось. В лучшем случае это была какая-нибудь «говорящая голова».

Меня пригласили в этот проект. Сначала были пробы и ошибки, но потом придумали свой формат. Это были два сумасшедших года катаний по всей стране, командировок, недосыпа, замерзания. Но я поставил твёрдое условие, что в этой передаче участвуют мои ученики. И я счастливый человек – я 20 «своих» детей из двух школ провёз от Калининграда до Камчатки.

Параллельно существовал другой проект. Я очень много возил детей по школьным исследовательским экспедициям – мы проехали очень много стран и даже в Новой Зеландии были. В принципе, я не был только в Антарктиде. Туда я собирался поехать в феврале этого года, но коронавирус поломал мне планы.

Поэтому, когда я рассказываю ученикам, что гамак в Амазонии – это гораздо правильнее, чем палатка, а в Джакарте уличная еда – это действительно вкусно, я знаю, о чём я говорю.

– Недавно вы также приняли участие в проекте «Дорогая наша Русь» для детей соотечественников, живущих за рубежом. Ваши уроки географии вызвали настоящий восторг у детей!

– Это были, скорее, не уроки, а авторские сериалы, которые и в радиоформате хорошо работают, и в телевизионном, и в книжном. Например, «Всемирная история робинзонов» – три серии по часу, которые погружают в мир реальных робинзонад – от истории географических открытий до сегодняшнего дня и «от тайги до британских морей».

Читайте также: Рассказать о России простым языком

Что касается проекта «Дорогая наша Русь», то он замечательный. Там подключались ребята от Конго до Барселоны, от Парижа до Лос-Анжелеса. И когда ты включаешься, а там, в окошечках десятки лиц, которые этого продолжения ждали с прошлой недели, и они воспроизводят каждое твоё слово, сказанное и услышанное неделю назад, – это здорово.

Мы всегда работаем на будущее. И в нашей профессии нельзя работать плохо. Потому что через 20 лет жизнь окажется в руках тех людей, которых ты учишь сегодня. Это профессия дальнего действия. Мы работаем, по сути, на будущее. И оно – уже рядомJ.

Также по теме

Новые публикации

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.  Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.

Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.