C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир». Русское зарубежье и образ России: Первая волна

Сергей Пантелеев01.02.2019

Читайте также:

Русское зарубежье и образ России: от Курбского до Русской идеи

Вопрос о численности т. н. первой волны русской эмиграции до сих пор остаётся дискуссионным. Эмигрантские источники 1920-х годов, как и советские авторы, называли цифру от 1,5 до 2 с лишним млн человек, отмечая при этом «неясность и запутанность этого вопроса» .

По данным Международного Красного Креста и Лиги Наций, в Европе в начале 1920-х годов находилось до 2,5 млн беженцев из России. При этом, по данным переписей 1920-1921 гг., на сопредельных с Россией территориях, отделившихся после революции от Российской империи, указали себя русскими 7 млн человек, что даёт общую цифру в 8-10 млн . Соответственно ряд исследователей выступают за причисление русских жителей лимитрофных государств к числу первой волны эмиграции, другие отрицают этот подход.

В формировании образа России за рубежом первая волна русской эмиграции сыграла исключительную роль. «Впервые в истории Россия оказалась на Западе не в лице своих отдельных представителей. Вся Россия, почти все социальные слои были представлены в эмиграции: дворянство, интеллигенция, купечество, бывшие рабочие и крестьяне – солдаты Белой армии во главе с офицерством. Были воспроизведены практически все профессии и роды деятельности, основные составные части и уровни культуры, общественно-политические течения и противоречия. В зарубежье перед лицом Запада, эмигрантская Россия представала во всей сложности своей духовной жизни, в своеобразии своей культуры и национального психотипа. При необходимости адаптации к западному миру, потребности в контактах – культурных, научных, творческих, бытовых – эмиграция не ассимилировалась, сохранила дистанцию, самобытную идентичность, культуру, Пребывание русских эмигрантов в западном мире было для Запада своеобразным культурным шоком. Удивляло, поражало всё – искусство, наука, быт, характер русских» (Мосейко А. Н. Роль духовного наследия российского зарубежья… С. 88).

Особенно важно отметить, что в результате постреволюционной эмиграции русские колонии оказываются далеко за границами собственно Западного мира – в Латинской Америке, Китае, Австралии, Африке. Нередко жизнь в этих экзотических регионах оборачивалась приобретением абсолютно уникального опыта организации быта и взаимодействия с местным населением. В качестве примера можно привести попытку создания генералом И. Т. Беляевым «Русского очага» в Парагвае или организацию русской колонии в Тунисе.

Между тем проблема отношения Русского мира с миром Запада оставалась центральной. И важнейшую роль в формировании нового гуманитарного образа России на Западе сыграли идейные поиски философии Русского зарубежья. Целая плеяда русских философов, оказавшихся на чужбине, пыталась по-своему дать ответ на причину революционной катастрофы, постигшей Россию, пыталась понять роль, которую сыграло в этом некритическое увлечение русских западными доктринами, пыталась найти смысл своего нового опыта жизни на чужбине. «Зачем мы здесь?» – задавалась вопросом русская мысль. И давала ответ, исполненный мессианским смыслом: «Страдания и унижения революции даны нам для того, чтобы мы увидели ту бездну, в которую нас тянули дореволюционные соблазнители, и чтобы мы восхотели Божьего; чтобы мы очистились, возродились и заткали ткань новой России» (Ильин И. Русская революция была катастрофой // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 296).

Мессианский пафос русской философской мысли – от Н. Бердяева до евразийцев – оказал значительное влияние на становление нового образа России в Европе. Во многом именно «облучению», которое получила западная мысль со стороны русской философии, новое дыхание получает развитие образа России как спасительницы Европы.

При этом различные русские мыслители по-разному воспринимались на Западе и, соответственно, оказывали различное влияние на восприятие России западным интеллектуальным классом. Так, более понятный европейцам Бердяев, в целом разделявший западническую парадигму, быстро стал наиболее популярным русским философом – «русским Гегелем», «пророком», «олицетворением русского мифа». Принципиальные же антизападники и сторонники «исхода к Востоку» евразийцы, в частности Н. Трубецкой, воздействовали на западную мысль пусть и не так быстро, но более фундаментально.

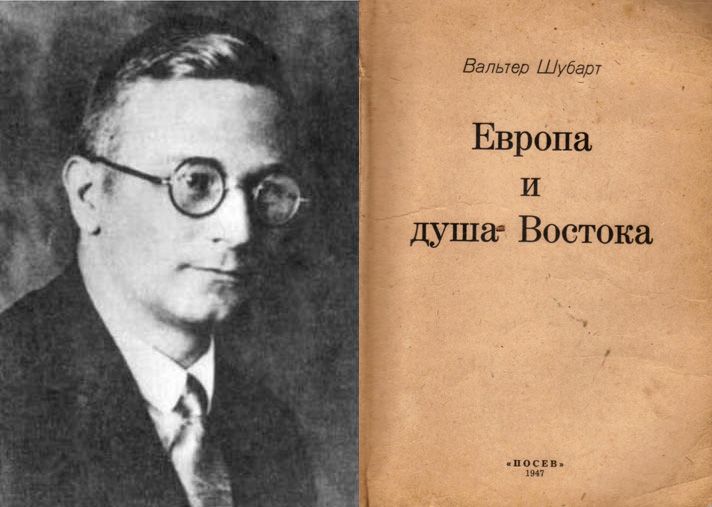

В наиболее концентрированном виде влияние философии русского зарубежья на западную мысль представлено в мировоззрении немецкого философа Вальтера Шубарта, который оценивал русскую эмиграцию как событие «эпохального значения». В частности, философ писал: «Три миллиона человек с Востока, принадлежащих большей частью к духовно ведущему слою, влились в европейские народы и возвестили им культуру, которая до того времени была Западу почти неизвестна и недоступна. Это событие должно вызвать длительные последствия, которые станут отчетливо видимы лишь спустя десятилетия. Поэтому 1918 год являет собою глубокий перелом в духовных связях Востока и Запада».

По словам Шубарта, «Запад подарил человечеству самые совершенные виды техники, государственности и связи, но лишил его души. Задача России в том, чтобы вернуть душу человеку. Именно Россия обладает теми силами, которые Европа утратила или разрушила в себе». По мысли Шубарта, «особенность и исключительность исторический миссии» России заключаются в её Православии, в том, что она «является частью Азии и в то же время членом христианского сообщества народов… Поэтому только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, погрязший в предметной деловитости человеческий род, и это верно несмотря на то, что в настоящий момент сама она корчится в судорогах большевизма. Ужасы советского времени минут, как минула ночь татарского ига, и сбудется древнее пророчество: ex oriente lux».

Немецкий мыслитель не утверждает, при этом, что европейские нации утратят свое влияние, они, по его мнению, «утратят лишь духовное лидерство». И далее развивает свой тезис со всей однозначностью: «Быть может, это и слишком смело, но это надо сказать со всей определённостью: Россия – единственная страна, которая способна спасти Европу и спасёт её».

Сам Вальтер Шубарт в полной мере разделил трагическую судьбу России – он был женат на русской эмигрантке и из-за своих русофильских взглядов вынужден был уехать из нацистской Германии в Ригу, где в 1941 г. был арестован коммунистами и бесследно исчез в ГУЛаге. Но книги Шубарта уже после войны неоднократно переиздавались на Западе.

Образ России Шубарта, на первый взгляд очень нехарактерный для западной мысли, в действительности отражает глубинную традицию, прежде всего – немецкой мысли, от Шеллинга до немецкой геополитической школы, отразившей, в свою очередь, идеи Отто фон Бисмарка о необходимости русско-германского политического союза.

Между тем важнейшим вопросом для первой волны русской эмиграции, непосредственно связанным с её ролью в формировании образа России за рубежом, стал вопрос отношения к политическому режиму, установившемуся на покинутой ими родине. И здесь в полной мере проявились противоречия в дихотомии «служение-предательство», о которой говорилось выше. Фактически вся эмиграция крайне негативно оценивала большевистский режим, относясь к нему как к антирусскому, антинациональному началу. Идея службы во имя сохранения исторической России и стала той миссией, которою несла белая эмиграция, любое заигрывание с большевиками оценивалось как предательство. Вместе с тем в эмигрантской среде постепенно стала формироваться и идея возможности сотрудничества с большевиками (евразийцы), и даже возвращения в СССР (сменовеховцы), вызванная надеждами на «национальное перерождение большевизма» в сторону русских начал. Особо остро это противоречие проявилось с началом Второй мировой войны.

Вторжение немецких войск в СССР вызвало в Русском зарубежье патриотический подъём. Несмотря на стойкие антисоветские настроения, большинство русских эмигрантов стали рассматривать нападение нацистской Германии на СССР как посягательство ни их Родину. Формы проявления патриотизма были различны – от попыток вступить в ряды Красной армии (деятельность Союза русских патриотов во Франции) до перевода крупных денежных сумм в СССР на помощь защитникам родины (С. Рахманинов и др.). В то же время была и часть русских эмигрантов, которая встала на сторону Германии, ожидая, что она «освободит Россию от большевизма». Численность этой группы не была многочисленной и преимущественно состояла из военных – П. Краснов и др. Впрочем, среди них были и такие философы, как Д. Мережковский. Отношение к деятельности русских коллаборантов (РОА, казачьи формирования и др.) среди эмиграции было различным – от характеристики Второй мировой как второй гражданской до отношения к ним как к предателям.

Как было отмечено выше, смыслом существования белой эмиграции было служение России – идея возвращения на родину являлась единым стержнем, объединившим все русское сообщество, вне зависимости от географии, в единое целое, и долгое время препятствовала ассимиляции русских и их натурализации.

Победа СССР в Великой Отечественной войне для одной части белоэмигрантов обернулась признанием сталинского режима как национального русского режима, для другой – окончательным развеиванием надежд на скорое падение большевистского строя в России.

Этот фактор, помноженный на существенные организационные потери во время немецкой, а затем союзнической оккупации, приведшие к прекращению деятельности многих эмигрантских организаций, привели к постепенному затуханию деятельности русских диаспор, постепенной натурализации её членов в тех странах, где они проживали, и дальнейшей ассимиляции их потомков.

Роль первой волны русской эмиграции в формировании гуманитарного образа России за рубежом трудно переоценить. Она была обусловлена идеей служения России, сознательной работой над сохранением и преумножение русской культуры вне России. Последующие волны эмиграции были в меньшей степени мотивированны данной идеей, что не могло не отразиться на их роли в формировании образа России за рубежом.

Также по теме

Новые публикации

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.  Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.

Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.