В преддверии Нового года хозяйки делятся рецептами и составляют праздничное меню при помощи интернет-ресурсов. Вводя в поисковике название блюда, некоторые испытывают затруднения с правописанием. Обратим внимание на самые распространённые ошибки.

В преддверии Нового года хозяйки делятся рецептами и составляют праздничное меню при помощи интернет-ресурсов. Вводя в поисковике название блюда, некоторые испытывают затруднения с правописанием. Обратим внимание на самые распространённые ошибки. Достоевский как русский Диккенс

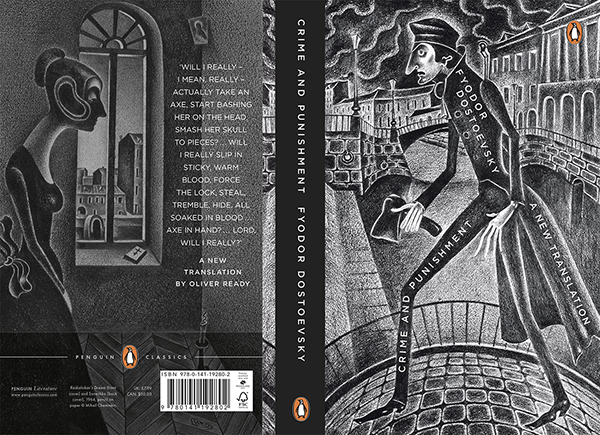

Не так давно в известном издательстве Penguin Books вышел новый перевод романа «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Его автор — доктор Оливер Реди (Dr Oliver Ready), оксфордский русист, руководитель «Программы Русского мира» (Русского центра) в Оксфордском университете.

Труд Оливера Реди — первый «переперевод» «Преступления и наказания» на английский за последние двадцать с лишним лет, и уже поэтому это — неординарное культурное явление. Помимо борьбы со сложностями языка Достоевского, признаётся доктор Реди, ему пришлось искать свой собственный стиль в сравнении с предыдущими переводами, которых было уже немало.

Первая презентация нового перевода романа Достоевского прошла 19 февраля в Лондоне, в Пушкинском доме. Участие в ней принял бывший архиепископ Кентерберийский, известный британский теолог и автор книги «Достоевский: язык, вера и литература» (Dostoevsky: Language, Faith and Fiction) доктор Роуэн Уильямс (Dr Rowan Williams). А в марте свой перевод Оливер Реди представил в оксфордском Русском центре.

Мы публикуем очень интересный доклад доктора Реди о своей работе над переводом «Преступления и наказания», сделанный на II Международном конгрессе литературных переводчиков, который прошёл в Москве в сентябре 2012 года.

О новом переводе «Преступления и наказания» на английский

Вчера в заглавии своего выступления на пленарном заседании (речь о II Международном конгрессе литературных переводчиков. — Прим. ред.) Наталья Иванова задалась вопросом: «Зачем переводить современную русскую литературу, если есть Толстой и Достоевский?» Вопрос можно поставить и в обратном ключе: «Зачем переводить Толстого и Достоевского, если есть современная русская литература?» В англоязычном мире такой вопрос особенно актуален. В России ценят и продолжают использовать хорошие, уже полюбившиеся переводы, тогда как у нас, в Англии, происходит непрерывное и, как мне кажется, избыточное обновление переводов классики. Главной причиной тому, как ни грустно, являются коммерческие интересы издателей.

Поэтому, когда поступило ко мне четыре года назад приглашение перевести заново «Преступление и наказание», я, как и герой Достоевского, находился «как бы в нерешимости». Лежал у себя в каморке на турецком (ну хорошо — английском) диване и терзал себя вопросами: нужен ли новый перевод (девятый, десятый или двадцатый) этого шедевра мировой литературы? Сумею ли я сказать новое слово? (Хотя, скажу в скобках, я всегда был убеждён, что за новизной переводчику не следует бежать — она сама появится, если перевод хорош.) Не лучше ли заниматься — как доселе занимался — новыми или непереведёнными текстами? Вошь ли я или право имею…

Но Раскольников именно «как бы в нерешительности» — и я тоже. На самом деле, для относительно молодого переводчика соблазн перевести Достоевского слишком велик. Это не только — и не столько — вопрос престижа и денежного вознаграждения, хотя о них современному переводчику приходится думать не меньше, чем приходилось самому Достоевскому. В первую очередь «Преступление и наказание» — это целая школа для переводчика. Как справляться с его известной полифонией, с ломаным ритмом повествования (особенно в первой части романа), с изобилием неопределённых местоимений и усилительных частиц (все эти «даже», «всё-таки», «какой-нибудь», «как-нибудь»)? Как быть с частыми повторениями одних и тех же многозначных слов? Как воспроизвести речь и интонацию Порфирия Петровича, Разумихина, Мармеладова, Пульхерии Александровны и других? А юмор? Борьба с такими задачами — сама по себе оправдание для переводчика, если не для публики в целом. Удержался бы, наверно, только Набоков, который отнёсся к Достоевскому с такой вопиющей неблагодарностью.

Что касается интересов читающей публики, то и здесь оправдания не заставили себя ждать. Если бы издательство предложило мне для перевода шедевр Толстого, Чехова, Платонова или Кржижановского, думаю, что вряд ли согласился бы, поскольку мне известны очень хорошие — а в некоторых случаях просто выдающиеся — переводы всех этих классиков. С «Преступлением» дело обстоит иначе — в Великобритании, по крайней мере, нет общепризнанного перевода (хотя употребить слово «общепризнанный» в этом контексте довольно спорно). Коллеги по учёному и преподавательскому цеху уверяли, что доступные переводы «Преступления» имеют те или иные явные недостатки, и поэтому они не знают, что посоветовать студентам, не читающим по-русски. Когда я сам сравнил первую главу романа в разных переводах — это одна из самых сложных и неуловимых глав для перевода из всего романа, — я тоже начал думать, что есть к чему стремиться. Говорю это не в похвалу себе и своему ещё не опубликованному переводу — думаю, что переводчику вообще трудно абстрагироваться и судить, чего он достиг или не достиг, — но чтобы честно объяснить, почему я взялся за эту большую работу.

***

Сравнение первой главы в разных интерпретациях также помогло мне определиться со своим собственным подходом. Читая начало двух последних переводов — оба вышли примерно двадцать лет назад, в начале девяностых, — я сразу увидел, не читая дальше, что они по методологии полярно противоположны друг другу.

С одной стороны, русско-американская пара — Лариса Волохонская и Ричард Певир — держится в своём переводе политики жёсткой верности на уровне языка, синтаксиса и даже порядка слов. У них очень много поклонников, особенно в Америке. Я вижу в их переводах большие заслуги — особенно впечатляет их лаконичность, — но смущает меня их готовность «обрусить» английский язык и преувеличить в переводе странности оригинала. С другой стороны, в те же годы (в 91-м году) вышел перевод опытного и даровитого британского переводчика Давида МакДуффа. Здесь, наоборот, находим готовность «объяснить», даже иногда перефразировать загадочные или тёмные места оригинала, находим также склонность к «сглаживанию» текста, которое часто озадачивает редких русских читателей английских переводов. Если проникнуть глубже, я бы сказал, что в этом подходе чувствуется отражение британского представления о Достоевском как о многословном романисте викторианской эпохи. Достоевский как русский Диккенс. Конечно, такой подход не совсем лишён оснований — Достоевский горячо любил Диккенса, а в то же время сам себя упрекал в многословности. Но в отношении «Преступления» такой подход, по-моему, неверен. Именно в этот период Достоевский больше всего стремился к сжатости, которая вполне отражается в «Преступлении», особенно в первой и шестой частях. (Она также отражается в сильном редактировании и сокращении «Двойника» в эти же годы.)

По отношению к этим двум предшественникам я занимаю третью позицию или четвёртую, если учесть другой перевод, с которым почти все читающие англичане знакомы (если не этого романа Достоевского, то другого). Я имею в виду гибкие, трудно забываемые переводы Констанс Гарнетт начала XX века.

А позиция моя такова. Да, мне тоже очень важно сохранить лаконичность: но в отличие от Гарнетт — без сокращений и без излишнего сглаживания, а в отличие от Волохонской и Пивера — без готовности нарушить читательскую иллюзию, гипноз текста. Хочу, чтобы перевод сохранил плотную и тесную языковую ткань оригинала, в котором авторский словарь часто намеренно узок и отражает тесноту сознания героя. И хочу в одно и то же время, чтобы перевод дышал, чтобы он воспроизводил непредсказуемую схематичность, или схематичную непредсказуемость, письма Достоевского. То есть чтобы была и необходимость, и свобода в переводческой работе.

***

Что это всё значит на практике? Это значит, что переводчик идёт на компромисс. Он работает (или творит) без жёстких правил, с учётом всех возможных средств, которые позволят ему приблизиться к богатству оригинала. Это значит, что я не ограничиваюсь английским словарём шестидесятых годов XIX века, но пользуюсь также словами и выражениями, вошедшими в оборот в первой половине ХХ века. Это значит, что позволяю себе больше свободы в переводе прямой речи, где главное — выразительность речи, оживление персонажа, юмор, хотя бы более странный, чем в самом повествовании, где каждое переводческое новшество или отклонение ради красного словца может расшатывать текст. Вот, например, Раскольников мучается в первой главе: «Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и губят всегда и всё...» Так и хочется прибегнуть в переводе последней фразы к повседневному, но живому английскому выражению the devil is in the details, но с чёртом нужно поступить очень осторожно в переводе Достоевского. Текст вряд ли простит такое грубое вторжение тёмной силы.

Лексический запас этого романа — особая тема. С одной стороны, я записывал по ходу работы все часто повторяющиеся, значительные слова в надежде, что сумею спасти как можно больше отголосков и параллелей, присутствующих в оригинале. Такие слова, как «безобразный», «беспамятство», «бессилие», если брать наугад три слова, начинающиеся на буквы «бе-» (список у меня очень длинный). С другой стороны, по ходу работы выяснилось, что сохранение повторений хоть и желательно, но иногда возможно только при слишком сильной деформации языковых норм или вообще невозможно.

Часто слышу, от русских филологов в особенности, что переводчик должен подражать повторам Толстого или Достоевского и не смущаться неуклюжестью. В принципе, я согласен, но здесь по крайней мере две проблемы. Во-первых, в отличие от английского, русский язык флективен. Одно и то же слово может повторяться, но с другими окончаниями или в ином виде, а английское слово будет всё тем же самым, скучноватым, приметным, излишне преувеличивая, таким образом, «неуклюжесть» оригинала. Вторая, более серьёзная проблема — непереводимость очень, казалось бы, простых слов во всей их многозначности на русском. Самый показательный пример — слово «дело». Как известно, тема слова и дела — ключевая для всего романа (и его эпохи в целом): когда слова в конце концов становятся делами? Может быть, никогда, ведь преступление Раскольникова остаётся для него не совсем реальным даже после того, как он его совершает. В «Преступлении и наказании» «дело» имеет множество разных значений. В одних случаях оно употребляется в правовом контексте, в других случаях имеется в виду профессиональное или личное качество (Лужин — «деловой человек»). Сам Раскольников не перестаёт говорить о своём «деле» как о каком-нибудь табу. В переводе данный лексический повтор сохранить невозможно, и это очень большая потеря. Нужно прибегнуть к стратегии «компенсации», чтобы скрытым образом оживить эту тему в других местах перевода. Но признаюсь, что вряд ли удалось мне воспроизвести гипнотический эффект, созданный Достоевским настойчивым повторением одного слова.

Таких слов-мотивов в романе очень много, и записывание повторяющихся слов помогло мне следить за ними. Слова «черта» и «чёрточка», например; или слова, связанные с хождением («шаг», «перешагнуть»); или с семейными отношениями («брат» вместо «друга» и т. д.). Кстати, слово «батюшка» — головная боль переводчика. Хотя в XIX веке оно часто звучало довольно нейтрально, мне представлялось важным сохранить корень и весь диапазон значений. Здесь меня вдохновлял враг Достоевского Джозеф Конрад, который в своём романе «Глазами запада» (1911) — почти пастиш на «Преступление» — вносит в английский язык обращение little father. Я в своём переводе довольствуюсь обращением father.

Вообще, писатели «под Достоевского» — по любви или по ненависти — меня много занимали в последние годы и дали мне много идей. Особенно восхищаюсь романом великого англоязычного писателя нашего времени Джона Кутзее The Master of Petersburg, переведённым на русский под названием «Осень в Петербурге» и описывающим выдуманное возвращение Достоевского в Россию в поздние шестидесятые годы после фиктивной смерти приёмного сына Павла Исаева. Роман преисполнен атмосферой и персонажами «Преступления», но при сохранении легко узнаваемого, предельно сжатого и сухого стиля южноафриканского писателя. Эффект — потрясающий. Создаётся ощущение, что перевести Достоевского может не только переводчик, что «подноготная» его прозы в некотором смысле доступнее романистам, обладающим большей творческой свободой, чем переводчик. Набоков, быть может, был не столь уж неблагодарен.

Оливер Реди, Колледж Святого Антония (Оксфорд)

Также по теме

Новые публикации

В преддверии Нового года хозяйки делятся рецептами и составляют праздничное меню при помощи интернет-ресурсов. Вводя в поисковике название блюда, некоторые испытывают затруднения с правописанием. Обратим внимание на самые распространённые ошибки.

В преддверии Нового года хозяйки делятся рецептами и составляют праздничное меню при помощи интернет-ресурсов. Вводя в поисковике название блюда, некоторые испытывают затруднения с правописанием. Обратим внимание на самые распространённые ошибки.  Новый год – замечательный повод устно и письменно выразить близким свои самые искренние и тёплые чувства. Избежать ошибок в поздравительных посланиях позволит знание правил русского языка.

Новый год – замечательный повод устно и письменно выразить близким свои самые искренние и тёплые чувства. Избежать ошибок в поздравительных посланиях позволит знание правил русского языка.  Сегодня Грузия переживает непростой период своей новейшей истории. Несмотря на охлаждение отношений с Россией и разгул русофобии в СМИ, у грузин есть немало общего с жителями России – то, что нас объединяет, уверен грузинский политолог Васо Капанадзе.

Сегодня Грузия переживает непростой период своей новейшей истории. Несмотря на охлаждение отношений с Россией и разгул русофобии в СМИ, у грузин есть немало общего с жителями России – то, что нас объединяет, уверен грузинский политолог Васо Капанадзе.  Русский язык сохраняет устойчивое положение среди наиболее распространённых языков в мире. Это подтверждает ежегодный Индекс глобальной конкурентоспособности языков.

Русский язык сохраняет устойчивое положение среди наиболее распространённых языков в мире. Это подтверждает ежегодный Индекс глобальной конкурентоспособности языков.

Традиционная в России благотворительная акция «Ёлка желаний» в этом году прошла на Кипре в два этапа. Первый раз – в День Конституции РФ и второй 23 декабря. Киприоты, российские соотечественники исполнили желания детей из Донбасса и приграничных к нему Курской, Белгородской и Брянской областей.

Традиционная в России благотворительная акция «Ёлка желаний» в этом году прошла на Кипре в два этапа. Первый раз – в День Конституции РФ и второй 23 декабря. Киприоты, российские соотечественники исполнили желания детей из Донбасса и приграничных к нему Курской, Белгородской и Брянской областей.  Конец декабря – пора предновогодних мероприятий, где всем хочется выглядеть безупречно. Как известно, встречают по одёжке, а провожают по уму, поэтому сегодня разберём гардероб с точки зрения грамотного употребления названий предметов одежды.

Конец декабря – пора предновогодних мероприятий, где всем хочется выглядеть безупречно. Как известно, встречают по одёжке, а провожают по уму, поэтому сегодня разберём гардероб с точки зрения грамотного употребления названий предметов одежды.  Завершил свою работу цикл научно-практических семинаров для русистов зарубежья, которые были организованы Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) по заказу Министерства просвещения России. В мероприятиях приняли участие преподаватели из 77 стран мира.

Завершил свою работу цикл научно-практических семинаров для русистов зарубежья, которые были организованы Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) по заказу Министерства просвещения России. В мероприятиях приняли участие преподаватели из 77 стран мира.