Выражение «вносить коррективы», включающее существительное в форме множественного числа, хорошо знакомо всем. А если поправка одна, как правильно: внести коррективу или корректив? Нет ли ошибки в этом примере: «Процессуальная корректива будет способствовать обеспечению доступа к правосудию гражданам…»?

Выражение «вносить коррективы», включающее существительное в форме множественного числа, хорошо знакомо всем. А если поправка одна, как правильно: внести коррективу или корректив? Нет ли ошибки в этом примере: «Процессуальная корректива будет способствовать обеспечению доступа к правосудию гражданам…»? Циклы Рыбакова

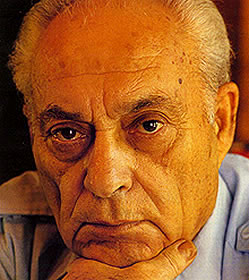

На излёте загадочных 80-х, то есть: на пороге разгадочных 90-х Анатолий Рыбаков поразил читателей романом «Дети Арбата» и надолго остался в глазах сторонников и противников автором именно этой книги – до самой смерти своей через 10 лет после этой сенсации. Ещё два романа были написаны в продолжение того, прогремевшего, и уже вроде бы завершилась трилогия, ею начатая, а может, жила надежда… если не на продолжение её, то на признание у читателей – не только советских… ибо и Нобелевскими премиями тогда уже перестали нас обносить… хотя и была премия по-прежнему обвешана политическими интересами.

Умер Анатолий Рыбаков, двух лет не дожив до Нового века (и Тысячелетия!), держа в памяти доставшийся ему мучительный Двадцатый... Начиная с того дебюта, когда тридцатидвухлетний автор, только что прошедший фронтовой обжиг, врезался в литературу «подростковой» повестью «Кортик». На фоне «тимуровских» повестей для пионерии (что составляло тогда общепринятый стиль) «Кортик» стал примером стремительной сюжетности и логического напряжения, каковые противостояли и нудной нравоучительности, и бездумному приключенчеству. На «Кортике» выросло несколько поколений советских школьников – Рыбаков вошёл в литературу именно как автор «Кортика»…

…И оставался им, пока на рубеже от военных 40-х к послевоенным 50-м не перешёл во «взрослый» жанр с производственным романом «Водители» – фронтовой опыт Рыбакова хорошо вписался в канон социалистического реализма, обдав его неподдельным шофёрским выхлопом.

Следующий роман, «Екатерина Воронина», тоже производственный, посвящённый трудовым будням речников и портовых работников, окончательно закрепил автора в рядах прозаиков передового отряда…

Тут-то и выяснилось, что ничего окончательного в его работе нет: прозаик-производственник выдал читателям такую неожиданную, такую искрящуюся, такую юношески задорную повесть о весёлом, обаятельном бузотере-правдоискателе по имени Крош, что на все 60-е годы стал – в союзе с молодыми писателями начавшегося десятилетия, «шестидесятниками», – одним из самых читаемых авторов обновлявшейся оттепельной прозы именно как автор Кроша.

И после этой задорной, светлой, полной неиссякаемого юмора прозы – «Тяжёлый песок», разом перевернувший не только представление о Рыбакове-писателе, но и ситуацию в прозе о Великой Отечественной войне: с такой мощью вписал в неё Рыбаков «еврейскую главу» о судьбе людей, приговорённых гитлеровским рейхом к поголовному истреблению, но не сломившихся духом.

К концу 70-х годов Рыбаков – уже прочно и неколебимо – автор романа «Тяжёлый песок»: кажется, уже ничто не может изменить его писательскую судьбу, прибавить к его читательской славе.

Но десятилетие спустя, в 1987 году, уже не излёте советской эпохи и на пороге яростных разборок на её счёт, Рыбаков вновь оказывается на острие этих разборок – уже как автор тех самых «Детей Арбата».

И потом – как автор романа «Страх», где повествование о «детях Арбата» продолжено в «Тридцать пятый и другие годы».

И, наконец, как автор финального, третьего романа этого цикла, в названии которого соединилось в горьком единстве то, что остаётся от мирового пожара в умах людей, и то, чем посыпают они остывшие от счастливого огня головы.

«Прах и пепел» – вот финал этого счастливого и горького раздумья, настоящее завещание писателя, прошедшего путями двадцатого века.

Внукам и правнукам завещаны вопросы, на которые наткнулись, напоролись, нарвались деды и прадеды в пору, когда они были отцами и целый мир готовы были передать в наследство своим счастливым детям.

Рыбакова будут перечитывать. По-разному – «Кортик» и «Кроша», «Тяжёлый песок» и «Страх»…

И «Детей Арбата» будут перечитывать по-разному, в зависимости от того, что станут искать внуки и правнуки в наследии дедов и прадедов. Если будут искать – найдут. Истину преодолённых иллюзий и правду путеводных миражей.

Сто лет – хороший повод поговорить о будущем.

Лев Аннинский,

газета «Культура», специально для портала «Русский мир»

Также по теме

Новые публикации

Выражение «вносить коррективы», включающее существительное в форме множественного числа, хорошо знакомо всем. А если поправка одна, как правильно: внести коррективу или корректив? Нет ли ошибки в этом примере: «Процессуальная корректива будет способствовать обеспечению доступа к правосудию гражданам…»?

Выражение «вносить коррективы», включающее существительное в форме множественного числа, хорошо знакомо всем. А если поправка одна, как правильно: внести коррективу или корректив? Нет ли ошибки в этом примере: «Процессуальная корректива будет способствовать обеспечению доступа к правосудию гражданам…»?  Дни российской культуры вновь состоялись в Нови-Саде. Фестиваль проводится с 2012 года, расширяя свою географию и охватывая другие города Сербии. Многовековые культурно-исторические связи России и Сербии переплелись, образуя крепкий узел. И в этом году Дни культуры снова собрали проживающих здесь россиян и местных ценителей русской культуры.

Дни российской культуры вновь состоялись в Нови-Саде. Фестиваль проводится с 2012 года, расширяя свою географию и охватывая другие города Сербии. Многовековые культурно-исторические связи России и Сербии переплелись, образуя крепкий узел. И в этом году Дни культуры снова собрали проживающих здесь россиян и местных ценителей русской культуры.  Председатель Филологического совета Тотального диктанта, научный сотрудник Института русского языка РАН и член жюри Международного Пушкинского конкурса Владимир Пахомов рассказал, какие трудности ждут тех, кто планирует участвовать в Тотальном диктанте, а также о «железобетонных» орфографических и пунктуационных мифах.

Председатель Филологического совета Тотального диктанта, научный сотрудник Института русского языка РАН и член жюри Международного Пушкинского конкурса Владимир Пахомов рассказал, какие трудности ждут тех, кто планирует участвовать в Тотальном диктанте, а также о «железобетонных» орфографических и пунктуационных мифах.

Во второй половине марта журналисты из Индонезии, Индии, Сербии, Словении, Чехии, Казахстана, Грузии и Франции посетили Запорожскую область, проведя пять дней в городах и населённых пунктах, близких к зоне боевых действий, порой убегая от дронов, которые летали в небе над нами.

Во второй половине марта журналисты из Индонезии, Индии, Сербии, Словении, Чехии, Казахстана, Грузии и Франции посетили Запорожскую область, проведя пять дней в городах и населённых пунктах, близких к зоне боевых действий, порой убегая от дронов, которые летали в небе над нами.  Журналистика, как известно, профессия древняя. За время своего существования она значительно разрослась, тематически разветвилась, но суть её осталась прежней: она всё так же удовлетворяет информационные запросы. В каких жанрах работают современные журналисты?

Журналистика, как известно, профессия древняя. За время своего существования она значительно разрослась, тематически разветвилась, но суть её осталась прежней: она всё так же удовлетворяет информационные запросы. В каких жанрах работают современные журналисты?  Профессор Мемориального университета Ньюфаундленда, почётный консул России Джон Стюарт Дюррант уверен, что, отрицая ценность русской культуры, Запад обедняет себя.

Профессор Мемориального университета Ньюфаундленда, почётный консул России Джон Стюарт Дюррант уверен, что, отрицая ценность русской культуры, Запад обедняет себя.  В Свердловской области скоро появится русская деревня, которая станет новым центром старообрядческой культуры на Урале. Инициатором проекта выступил Михаил Овчинников – потомок казаков-старообрядцев, чья семья после революции была вынуждена эмигрировать сначала в Китай, а затем в Австралию.

В Свердловской области скоро появится русская деревня, которая станет новым центром старообрядческой культуры на Урале. Инициатором проекта выступил Михаил Овчинников – потомок казаков-старообрядцев, чья семья после революции была вынуждена эмигрировать сначала в Китай, а затем в Австралию.