С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России. Непроглоченная свобода

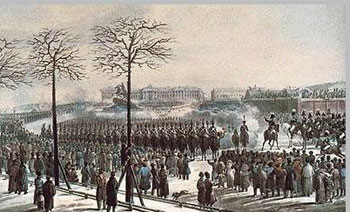

Чем больше читаешь о восстании декабристов, годовщина которого приходится на 14 декабря, тем больше задумываешься о роли случая в истории. В конце 1825 года никаких активных действий не планировалось. Выступление было назначено на 1826 год, и начаться оно должно было на юге, где командир Вятского полка Пестель и интендант 2-й армии Юшневский (за исключением специалистов его имя сегодня мало кому известно, а между тем этот непубличный человек играл, судя по всему, ключевую роль в замыслах Южного общества) уже начали конкретные приготовления. Однако заговор был раскрыт, Пестель арестован. Что же до Северного общества, то ещё в начале ноября никаких конкретных планов у него не было, но 19-го числа в Таганроге неожиданно скончался Александр I, началось междуцарствие с присягой и переприсягой… И у молодых офицеров внезапно появился шанс «выйти на площадь» и войти в историю.

Уже в царствование Николая сложилось две взаимоисключающие точки зрения на декабрьское восстание и его участников. Официальная пропаганда рисовала декабристов «скопищем безумцев, чуждых нашей Святой Руси», а их заговор – как «гнойный нарост на великолепном теле самодержавной России, без корней в прошлом и перспектив в будущем». Для оппозиции же декабристы были «фалангой героев» и «богатырями, кованными из чистой стали». Разумеется, пока был жив Николай, подобные взгляды можно было излагать исключительно в нелегальной и эмигрантской печати. Однако уже к середине 50-х годов их разделяла практически вся «прогрессивная общественность». Поэтому оставшихся в живых декабристов, амнистированных Александром II, повсеместно встречали и чествовали как героев.

Пик любви к декабристам пришёлся, естественно, на советскую эпоху. Тогда их любили все: власть – как первых революционеров, «разбудивших Герцена», фрондирующая интеллигенция – за борьбу с самодержавием и любовь к свободе, простой народ – за красивые лица и мундиры в «Звезде пленительного счастья» и других фильмах. Так что книги о декабристах «официальной» Мелицы Нечкиной и любимца фрондирующей общественности Натана Эйдельмана были в равной степени восторженно-почтительны и отличались разве что стилем и количеством цитат из классиков марксизма.

Сегодня маятник качнулся в обратную сторону. Причин здесь несколько: во-первых, мода на «государственную идею», которую многие понимают как примитивное «не бунтуй против начальства»; во-вторых, печальный послеоктябрьский опыт, следствием которого стали как идеализация дореволюционных порядков, так и более чем прохладное отношению ко всем, кто так или иначе торил путь к большевистскому перевороту. Так что нередко можно услышать: «Слава Богу, что Николай подавил мятеж, поскольку победи Пестель, Рылеев и их единомышленники, Россию наверняка ждали бы нелёгкие времена».

Последнее предположение, помня об опыте французской революции, не стоит считать безосновательным. В случае победы декабристов Россию, вполне возможно, ждала бы длительная череда тяжёлых внутренних неурядиц (возможно, даже гражданская война), вероятная потеря Польши, которая непременно воспользовалась бы российской смутой, и, наконец, жестокая грызня фракций в лагере победителей, с революционным террором и последующей диктатурой какого-нибудь Пестеля или иного российского «Бонапарта»...

И тем не менее спешить с безоговорочной радостью по поводу поражения декабристов я бы не стал. В первой половине XIX века главной проблемой России было не отсутствие «вольности», а крепостное право. И это прекрасно понимали не только оппозиционеры. Поэтому и Александр I, и Николай I несколько раз приступали к решению этого вопроса: созывали бесконечные тайные комитеты, составляли всевозможные проекты... Однако в конечном итоге ни один из Павловичей так ничего и не сделал – потребовался кризис, вызванный поражением в Крымской войне, чтобы правительство наконец-то решилось разрубить этот гордиев узел. Между тем решительно все исследователи согласны, что приди декабристы к власти, одним из первых их шагов стала бы отмена «рабства». И этот шаг был бы необратимым: какой бы режим ни установился в России впоследствии, никто в здравом уме и твёрдой памяти не рискнул бы вернуть получивших волю русских крестьян в крепостное состояние. Во-вторых, даже если рассматривать восстание декабристов как прелюдию к кровавым событиям следующего века, нельзя забывать, что именно толкнуло несколько сотен молодых офицеров в ряды тайных антиправительственных обществ.

Сегодня доподлинно известно, что Александр вполне серьёзно обдумывал не только отмену крепостного права, но и целый ряд других реформ из декабристской программы: дарование конституции, созыв двухпалатного парламента, состоящего из сената и сейма, создание выборных органов местного самоуправления... Ни один из этих замыслов так и не был реализован, что неизбежно привело к разочарованию «прогрессивных сил» в способности и желании правительства изменить общественный строй в соответствии с их идеалами и, как следствие, к появлению тайных обществ, готовых бороться за эти идеалы помимо власти, и даже против неё.

Вплоть до начала XIX века практически всякий согласился бы с Пушкиным в том, что «правительство – единственный европеец в России», а потому только власть сможет и дальше вести страну по пути к «вольности» и просвещению. В связи с этим служение государю почиталось тогда одновременно служением «высшим идеалам», и, соответственно, имелись оппозиционные личности, но не было и не могло быть либеральной или революционной оппозиции. Однако в конце правления Александра этой идиллии пришёл конец – нерешительность царя привела к тому, что между государством и свободомыслящей общественностью впервые возникла трещина, которая затем, к сожалению, становилась только шире, пока не превратилась наконец в пропасть, куда в 17-м году рухнули и «общество», и власть, и вся страна.

Также по теме

Новые публикации

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.