Ни для кого не секрет, что в наши дни в вузах Италии в области преподавания русского языка как иностранного существует ряд трудностей: в группах очень много студентов, посещение занятий для них свободно, а количество аудиторных часов невелико. В таких условиях необходимо давать учебный материал в короткие сроки, в максимально концентрированном виде и в занимательной форме.

Слово интерес происходит от латинского inter esse, что буквально значит «быть внутри». Мы понимаем словосочетание «интересное обучение» как такой учебный процесс, в котором те, кого обучают, и те, кто обучает, находятся внутри одного процесса, даже не столько процесса, сколько действа – некоего потока интересных для обеих сторон событий. В данной статье мы поделимся своими находками из практического опыта, который накоплен нами в ходе занятий в Русском центре Миланского университета. Эти находки, как показывают отзывы студентов, увеличивают их интерес к занятиям русским языком.

Вначале коротко о положении русского языка в Италии. Русский язык преподаётся в стране с 1921 года. Впервые его стали преподавать в университете города Падуя. Затем последовало открытие кафедры в Римском университете и в Неаполитанском государственном университете L’Orientale. В советский период были открыты кафедры русского языка в Венеции, Милане, Бергамо и др. Сегодня, по данным Итальянской ассоциации славистов (AIS), русский язык преподается в 39 итальянских университетах.

Если сравнить изучение русского языка в Италии с изучением других иностранных языков, то можно прежде всего отметить тот невесёлый факт, что, за редким исключением, студенты вузов начинают его изучать с нуля. Количество школ и лицеев, в которых изучается русский, невелико. Это объясняется разными причинами: раньше основными факторами невключения русского языка в программу школ и лицеев были идеология и политика, теперь – бюрократия.

Кроме вузовских кафедр, есть и другие организации, где преподают русский язык и популяризируют русскую культуру. Это ассоциации Italia–Russia, преемники общества «Италия – СССР» (Italia – URSS), многочисленные ассоциации российских соотечественников, а также Русские центры, функционирующие при поддержке фонда «Русский мир».

Русские центры за рубежом (далее – РЦ) – это часть международного культурного проекта, осуществляемого российским фондом «Русский мир» в сотрудничестве с ведущими мировыми образовательно- просветительскими структурами. Как указано в уставе фонда, Русские центры создаются в целях популяризации русского языка и культуры как важных элементов мировой цивилизации, а также в целях поддержки программ изучения русского языка за рубежом, в целях развития межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания между народами. На сегодняшний день в Италии ведут активную работу четыре таких центра: центры в Миланском и Пизанском университетах, центр в Неаполитанском университете «Л’Ориентале», а также центр при Веронской ассоциации «Познаём Евразию».

Остановимся подробнее на опыте работы Русского центра при Миланском университете http://centrorusso.unimi.it/. Договор об открытии этого центра был подписан ещё в 2009 году, но практически центр начал активно работать в 2013 году. В его координационный совет вошли профессора (Э. Гаретто, П. Котта Рамузино, Л. А. Шаповалова) и методисты (О. А. Беженарь, Д. Маньати).

Приступив к работе, коллектив РЦ выбрал основным направлением своей деятельности сотрудничество с общественными и государственными структурами, так или иначе связанными с Россией: это местные ассоциации российских соотечественников, различные волонтёрские ассоциации, образовательные учреждения Италии и России. За четыре года своего существования при активном участии РЦ было проведено около 70 больших и малых мероприятий, среди которых – празднование знаковых российских праздников, проведение культурно-просветительских мероприятий для итальянских школьников и детей российских соотечественников, участие в Миланской неделе книги (Bookсity). Центр также оказывает посильную организационную помощь в проведении тематических семинаров, курсов повышения квалификации для преподавателей русского языка как иностранного (далее – РКИ), которые проводятся на территории Италии представителями российских университетов.

В РЦ на постоянной основе работают курсы по подготовке к сдаче сертификационного экзамена, преподавателями института им. А. С. Пушкина проводятся экзамены по программам «Русский язык повседневного общения» и «Русский язык в международном туристском бизнесе» (РЭТ). Следует также отметить, что эти экзамены могут сдавать не только учащиеся университета, но и все желающие, в том числе школьники. Показательна динамика в статистике количества желающих пройти эти тесты. Если в 2002 году, когда был заключён договор о сотрудничестве между Миланским университетом и институтом им. А.С. Пушкина, желающих пройти тестирование было не больше двадцати, то в последние годы подавших заявление на сдачу экзамена стало намного больше. Это связано с тем, что, если тестируемый получил положительные результаты на сертификационном экзамене, он получает преимущество при выведении общей оценки на внутреннем экзамене в университете. Таким образом, студенты убивают двух зайцев: и получают бессрочный международный сертификат, и более успешно выполняют учебную университетскую программу по русскому языку.

Важным событием для РЦ стало открытие при нём театральной студии «Жили-были», в которой занимаются учащиеся Департамента межкультурной коммуникации. Труппа театральной студии регулярно выступает на всех праздниках, организуемых центром. Её выступления неизменно вызывают огромный интерес у аудитории

www.youtube.com/watch?v=BIYib8GaK04,

https://www.youtube.com/watch?v=q5NxErcipJ4

Если говорить об основном направлении деятельности РЦ, то это, безусловно, организация аудиторной и внеаудиторной работы итальянских учащихся в Миланском университете. В течение года работают дополнительные курсы по РКИ, интегрированные в общий учебный студенческий план университета, проводятся индивидуальные консультации по заявкам обучаемых, слушатели курсов регулярно и своевременно получают информацию о языковых курсах за рубежом.

Перейдём к особенностям учебного процесса в условиях вузов Италии. В Миланском университете обучение ведётся по Болонской системе: 3 года бакалавриата + 2 года магистратуры. Грамматический материал вводится на лекциях преподавателем, ответственным за курс, обычно это 40–60 академических часов, т.е. 10–20 лекций в течение семестра, обычно один-два раза в неделю. Полученные теоретические знания по грамматике становятся основой, в опоре на которую преподаватель может на практических занятиях вывести учащихся в речь. Эти занятия обычно ведут носители языка. Количество академических часов – от 60 до 100, в среднем два занятия в неделю. В настоящее время занятия ведутся по подгруппам в 20–40 человек. Также в течение года проводятся спецсеминары, например по теме «Глаголы движения».

Как известно, в процессе обучения языку можно использовать разные организационные формы деятельности учащегося: аудиторную, внеаудиторную, самостоятельную. И результат обучения зависит от того, насколько, во-первых, активен и инициативен учащийся в целом как личность, и, во-вторых – насколько осознанно он вовлечён как ученик в эти три формы работы, насколько он мотивирован. Но часто бывает, что пришедший на урок студент становится слушателем монолога учителя: он то концентрируется на нём, то отвлекается на свои мысли или разговоры с соседями. Особенно это характерно для поведения слушателей в больших языковых группах.

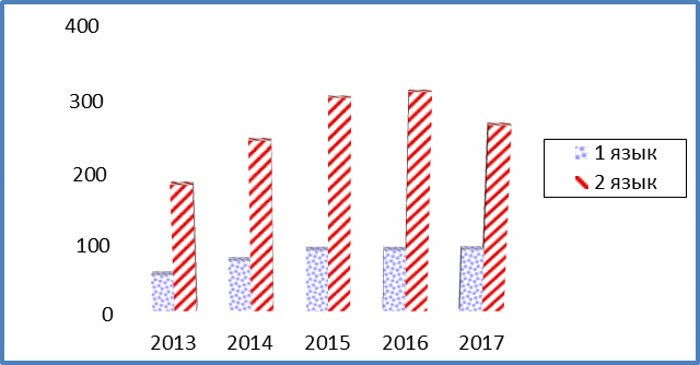

Группы с большой наполняемостью – это результат роста количества учащихся, которые начали интересоваться русским языком, что отражается в статистических данных. На графике представлено количество желающих (ещё не абитуриентов), которые, сдав документы в Департамент межкультурной коммуникации, выбрали русский язык как первый или второй иностранный в течение последних пяти лет. Налицо явный рост количества заинтересованных в русском языке. В 2013 году их было 235, в 2014 г. – 317, в 2015 г. – 390, в 2016 г.– 398, в 2017 г. – 354 человек.

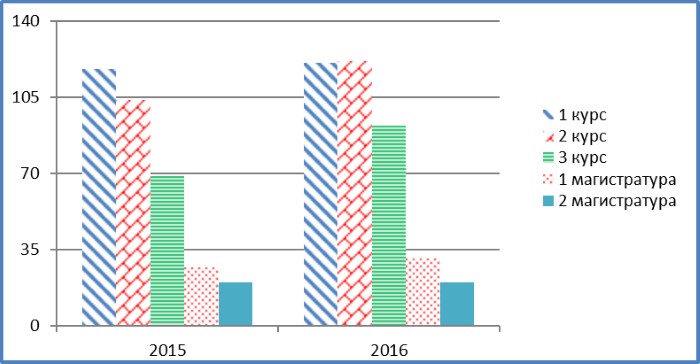

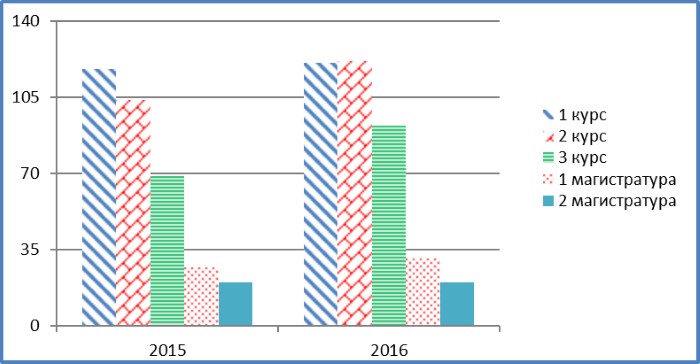

Приведём также данные о том, сколько слушателей сдают экзамены по русскому языку по окончании соответствующего курса. Если мы сопоставим данные за разные годы (Рис. 2), то увидим, что в 2015 г. экзамен в конце года пришли сдавать 118 первокурсников, 104 второкурсника, 69 третьекурсника, а в 2016 году (Рис. 2) до конца обучения дошли 121 первокурсник, 122 второкурсника, 92 третьекурсника.

Также на диаграмме (Рис.2) наглядно представлено, сколько учащихся заинтересованы в продолжении обучения в магистратуре. В 2015 году на I курсе магистратуры это было 27 учащихся, а в 2016 – уже 31 учащийся. Здесь нужно иметь в виду, что некоторые учащиеся после получения диплома бакалавра могли поступить в магистратуру другого университета. Также к периоду поступления в магистратуру большинство слушателей достигает 23–24 лет, а в этом возрасте молодым людям свойственно желание обрести материальную независимость, поэтому они оставляют университет и начинают искать работу. Есть и другая причина прекращения занятий: многие итальянские учащиеся выбирают русский язык случайно, а впоследствии, испугавшись первых же трудностей в его освоении, занятия оставляют.

Понятно, что при большой наполняемости групп в Италии качество усвоения учебного материала не такое высокое, каким оно было бы в маленьких группах. И получается парадокс: в XXI веке, когда при обучении языкам большинством специалистов ведущим подходом в обучении признан коммуникативно-деятельностный, итальянские преподаватели, к сожалению, не могут его полноценно реализовать. Большое количество учащихся в группах вынуждает преподавателей делать акцент на фронтальных видах работы, что не оставляет возможности для более эффективных упражнений, выводящих учащихся в речь. Поэтому, как нам видится, одной из функций как преподавателей вузов, так и педагогов РЦ должно быть развитие у учащихся интереса к языку, повышение их мотивации.

Достижение этой цели возможно в разных формах. Одна из них – совершенствование способов организации учебной деятельности. Поделимся с коллегами положительным опытом, накопленным в ходе нашей практической работы в качестве преподавателя РКИ в Миланском университете и в качестве методиста РЦ.

Первое. Хорошие практические результаты мы регулярно получали, используя метод проектов. В течение двух-трёх недель учащиеся в небольших группах готовят иллюстрированный рассказ на определённую тему. Рассмотрим на конкретном примере, как проходит такая работа. На одном из уроков по РЭТ (русский язык туризма, полное название – «Русский язык в международном туристском бизнесе») с учащимися III курса мы работали над темой «Организация путешествий». Для этой темы мы отобрали речевые ситуации, в которых статистически частотно использование глаголов движения с приставками. Так как большинство наших слушателей – девушки, их, что предсказуемо, заинтересовала подтема «Свадебные путешествия». Участники проекта поделились на небольшие группы (2–5 человек) и подготовили презентации PowerPoint на тему «Свадебное путешествие моей мечты», к каждому слайду написали комментарии. Готовясь к итоговому уроку по теме, студенты часто консультировались с нами. Итоговый урок получился очень интересным. Яркие, небанальные рассказы, красивый видеоряд, заинтересованные глаза учащихся, ведущих показ, и живая реакция зрителей… Главным итогом этой работы стало глубокое удовлетворение участников проекта от полученного результата, ведь было выучено много полезных для общения на русском языке слов и словосочетаний, был преодолён страх выступления перед аудиторией. Всё сказанное позволяет говорить о том, что в условиях Италии метод проектов заслуживает особого внимания как один из очень эффективных. Молодые преподаватели могут взять его на вооружение.

Второе. В Русском центре вот уже два года во втором семестре практикуется оригинальная форма работы: это регулярные неформальные встречи-занятия итальянских студентов с носителями русского языка. Желающих попрактиковаться в разговорном русском с носителями языка обычно бывает немало. Тьюторов выбирают из русскоязычных студентов, которые хотят попробовать себя в преподавательской деятельности. На предварительной беседе методиста РЦ с тьюторами согласуется расписание, обговариваются темы для бесед, разрабатываются конкретные материалы, выбираются подходящие случаю формы работы. На встречах-занятиях носителей языка с учащимися возникает, как правило, бесстрессовая, неформальная, доброжелательная рабочая атмосфера, свойственная маленьким группам, что позволяет италофонам погрузиться в русский язык и русскую культуру, а значит – заниматься языком с интересом.

Третье. Хорошие результаты дала практика организации семинара для студентов магистратуры по переводу аутентичных русских текстов, звучащих с экрана, на итальянский язык. Результатом перевода становятся итальянские субтитры к русским фильмам. Этот семинар по существу представляет собой интенсивный курс по практическому овладению основами перевода русской разговорной речи на итальянский язык. В результате проведения ряда таких семинаров студентам удалось написать итальянские субтитры к нескольким фильмам: «Рождённые в СССР», «Географ глобус пропил», «Коктебель», «Елена» и «Стиляги». В течение 2015/2016 учебного года фильмы были показаны в ассоциации «Италия – Россия» в Милане и италo-русской культурной ассоциации «E ORA?!» в Турине. По окончании семинара принимавшие участие в проекте написали дипломные работы на темы перевода.